2020年に誹謗中傷により女性プロレスラーが亡くなった事件から、誹謗中傷への対策は強化され、2022年には改正プロバイダ責任制限法が試行されました。

「違法・有害情報相談センター」の2022年の統計によると、誹謗中傷や悪質な投稿に関する相談件数は8年連続で5,000件を超えています。

SNSの誹謗中傷は深刻な社会問題ですが、SNSの投稿は一体どこからが誹謗中傷になり、どこからが違法になるのでしょうか?

この記事では、SNSの誹謗中傷に関して、次の点をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- SNSの誹謗中傷の定義

- SNSの誹謗中傷で法律に違反するケース

- 誹謗中傷をされた場合の対処法と相談窓口一覧

誹謗中傷の被害に遭い苦しんでいる方や、法的措置を考えている方は正しい知識と対処に役立てるための参考にしてください。

目次

SNSの誹謗中傷とは何か?

ここでは、誹謗中傷の言葉の正確な意味や、誹謗中傷に該当する例をわかりやすく説明します。

誹謗中傷の定義

小学館のデジタル大辞泉によると、誹謗中傷は次のように定義されています。

根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること。

【引用:誹謗中傷 – goo辞書】

つまり、「誹謗中傷」とは「根拠がない」+「相手を傷つける悪口である」という二つの要素で成り立つため、根拠のない悪口は誹謗中傷に該当します。

「根拠」があっても誹謗中傷に該当するケース

実は、根拠がある場合でも以下のようなケースは誹謗中傷であるとみなされます。

- 事実や根拠があったとしても悪口や悪質な書き込みの度合いが過ぎている場合。

- 事実や根拠があったとしても公然の場で相手の評価を下げる内容である場合。

詳しくは「SNSでの誹謗中傷で法律に違反するケース」で解説します。

誹謗中傷に該当しない場合

「批判」「批評」などの言葉は「誹謗中傷」と混同されがちな言葉です。

辞書を引いてそれぞれの単語を調べると、以下のような意味であるとされています。

「批判」=物事の真偽や善悪を批評し判定すること。

「批評」=物事の善悪・美醜・是非などについて評価し論ずること。

辞書で定義されている通り、「批評」「批判」の目的は、「誹謗中傷」のように相手に悪口を言うことでなく、「評価」や「議論」です。

また、その評価や議論を行うためには、根拠や正当な事実が不可欠であるため、これらは誹謗中傷とは全く異なる概念です。

SNSでの誹謗中傷で法律に違反するケース

では、では、SNSで誹謗中傷をした場合、どういった言動だと法律に違反するのでしょうか。

SNSの誹謗中傷で法律に違反した場合、2つの法律上の責任を問われる可能性があります。

| 刑法 | 犯罪行為を規定した法律。 違反すると犯罪行為に該当し、逮捕や罰則を受ける恐れがある |

| 民法 | 相手に損害を与えた場合、損害賠償請求を受ける恐れがある |

刑事罰とは、加害者が国に対する償いとして労働をしたり金銭を納める措置であり、刑事罰に処されると犯罪者として前科がつくことになります。

この措置で加害者は、「刑事責任」を追求されます。また、刑法と民法でそれぞれ訴えられるケースもあります。

| 対象 | 罰則の目安 |

| 名誉毀損罪 | 3年以下の懲役、もしくは禁固または50万円以下の罰金 |

| 侮辱罪 |

|

| 脅迫罪 | 2年以下の懲役/30万円以下の罰金 |

| 信用毀損罪/業務妨害罪 | 3年以下の懲役/50万円以下の罰金 |

ここでは、SNSの誹謗中傷で法律に違反する内容や、罰則、実際に罪に問われたケースなどをわかりやすく解説します。

名誉毀損罪

事実を示し、公然と他人の社会的評価を低下させる行為をした場合に、名誉毀損罪に問われる可能性があります。

(名誉毀き損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用:刑法 – e-Gov】

名誉毀損罪のポイントは、「公然と」「事実を摘示」「名誉を毀損」の3つです。

| ①公然 | インターネット上も含まれる「公然の場」を表す |

| ②事実を摘示 | 真実かどうかは問わず具体的な時事を示した場合 |

| ③名誉を毀損 | 相手の社会的地位を低下させること |

わかりやすく言えば、「公然の場で具体的な事実を挙げて相手の社会的地位を低下させる行為」のことです。

②の「事実を適示」とは、「バカ」「ハゲ」「ゴミ」などの抽象的な表現ではなく、「Aさんは前科がある」「BさんとCさんは不倫している」「Dさんは麻薬常習者だそうだ」などの具体性のある事実に言及しているという意味です。

名誉毀損罪は、3年以下の懲役、もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます。

なお、名誉毀損罪は親告罪という種類の犯罪であり、被害者自身が届出をするなど声をあげない限り事態は一切進展しません。

自分が名誉毀損の被害を受けていることがわかった段階で、警察などの公的機関や弁護士にすぐ相談しましょう。

名誉毀損の例①2ちゃんねるでの名誉毀損で懲役刑

2012年、お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕さんに対する強姦容疑の告訴状をインターネットの掲示板に掲載したとして、名誉毀損罪に問われた河本順子被告に対し大阪地裁は、懲役1年2月、執行猶予3年の判決を決定しました。

この事件で河本被告は、強姦されたという内容の告訴状の写しをインターネット掲示板「2ちゃんねる」を通じて掲載し、山根さんの名誉を傷つけたとされています。

このケースのように、公然の場で相手の名誉を傷つける可能性のある行為を行った場合、名誉毀損に該当する可能性が高くなります。

名誉毀損の例②名誉毀損で私人逮捕系ユーチューバー逮捕

2023年には、私人逮捕系ユーチューバーが、名誉毀損の罪で逮捕されました。

男性は、女性を動画で撮影し「転売ヤー」だとしてモザイクもかけないまま動画を投稿。

この事件は話題になったため、知っている人も多いかもしれません。

このケースですと「転売ヤー」だと具体的な事実を公然と適示して、女性の名誉を毀損させたとして逮捕されたようです。

【参考:「私人逮捕」系ユーチューバーの男、名誉毀損容疑で逮捕 警視庁 – 朝日新聞】

名誉毀損の例③リポストが名誉毀損とされ損害賠償が発生

続いて紹介するのは、元大阪府知事である橋本徹氏が、自身の名誉を毀損するリツイートが名誉毀損に該当するとして、ジャーナリストの岩上安身氏を訴えた事件です。

X(旧Twitter)の特徴的機能である「リポスト(当時はリツイート)」ですが、この事件では、コメントなしのリポストのみであっても誹謗中傷になりうるのかが争点となり、社会的に大きな波紋を呼ぶ事例となりました。

2017年10月、府知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだなどとする第三者の投稿(元ポスト)について、ジャーナリストの岩上安身氏が、自らのコメントをつけずにリポストしたことが発端でした。

これに対して、橋本徹氏が名誉を傷つけられたとして損害賠償を求め、岩上氏は大阪地裁から33万円の支払いを命じられました。

この判決によって、コメントなくリポストする場合であっても、元ポストに相手の社会的評価を低下させる内容が含まれる場合、リポストの経緯や意図、目的を問わず、名誉毀損罪が成立する可能性が示されたのです。

もしあなたがリポストによって不名誉な情報を拡散される被害に苦しまれている場合は、このように名誉毀損罪が成立する可能性があります。

【参考:橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持】

侮辱罪

名誉毀損罪では「事実の適示」をした場合に適用されましたが、「事実の適示」をしなくても公然と人を侮辱した場合は、侮辱罪に問われる可能性があります。

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【引用:刑法 – e-Gov】

侮辱罪の要件は、名誉毀損罪とよく似ていますが、「事実を摘示しているかどうか」が、名誉毀損罪と侮辱罪の大きな違いです。

具体的には、「バカ」「クズ」「ゴミ」のような悪口、「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴を馬鹿にする発言が該当します。

つまり、侮辱罪とは「公然の場で言語や動作によって、相手を軽んじたりはずかしめたり、名誉を傷つけたりすること」を示すことです。

侮辱罪は、1年以下の懲役もしくは禁固、もしくは30万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料が科されます。

| 禁固 | 懲役と違い労務作業がない身柄拘束のこと |

| 拘留 | 1日以上30日未満の一定期間、刑務所や拘置所、留置場などに収監されること |

| 科料 | 1,000円以上1万円未満を納める罰金のようなもの |

なお、侮辱罪は近年の誹謗中傷対策の強化を受け、以前は拘留と科料だったものが、2022年7月に懲役刑が追加され厳罰化されました。

また、侮辱罪も名誉毀損罪と同様、親告罪です。

被害者側がアクションを起こさなければ事態が進展することはありません。

以下は、実際の侮辱行為が損害賠償や書類送検に繋がった実例です。

侮辱罪の例①池袋暴走事故遺族を侮辱した男性に有罪判決

2019年に起きた池袋暴走事故の被害者遺族を誹謗中傷、侮辱し「社会的な評価をおとしめた」として、投稿をしていた男性に有罪判決が下されました。

男性は、被害者遺族の活動に対して「金目当てだ」「新しい女を作ればいい」などと投稿。「被害者遺族を侮辱する意図はなかった」と弁解していました。

【参考:池袋暴走の遺族を中傷、男に有罪判決 「侮辱の意図ない」と無罪主張 – 朝日新聞】

侮辱罪の例②X(旧Twitter)での侮辱行為により書類送検

2020年12月、誹謗中傷に追い詰められ同年5月に自殺してしまった木村花さんのX(旧Twitter)に匿名で「性格悪いし、生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの?」などと数回にわたって書き込み、木村さんを侮辱した加害者が侮辱容疑で書類送検されたことがわかりました。

この加害者は、自らの誹謗中傷を名乗り出ましたが、木村さんが亡くなった直後、大半の中傷コメントや関連のXのアカウントが削除されています。

ただ、木村さんは、中傷コメントの画像を保存しており、警視庁が遺族の協力を得て分析していたところ、この加害者の投稿も保存されており、侮辱行為を裏付ける証拠となりました。

生前に木村さんが行った、証拠を保存することは、実は誹謗中傷事件を解決する上で非常に重要です。

今回、木村さんは追い詰められ、結果的に自殺してしまいましたが、中傷コメントを確実に保存することが誹謗中傷問題を解決する非常に重要な鍵となります。

誹謗中傷被害を受けた場合は、必ず証拠を保存しましょう。

【参考:「テラハ」木村花さんを侮辱の疑い 20代男「復讐で」】

侮辱罪の例③ネット掲示板で侮辱した加害者を特定/書類送検

元AKB48でタレントの川崎希さんは、2020年3月、ブログを更新し、自身と家族をネット上での誹謗中傷し、侮辱罪で書類送検されていた2人について、刑事告訴を取り下げることを発表しました。

川崎は、インターネット上の掲示板に自身や家族に対する悪質な誹謗中傷が書き込まれていることから、19年4月に情報開示請求で発信者を特定し、同年10月に弁護士を通じ、原宿署へ相談していました。

ネット掲示板で匿名の相手から誹謗中傷され苦しんでいる方は非常に多いと思います。

しかし、川崎さんのケースのように、確実な手続きを踏み、犯人を特定できれば、非常に匿名性の高いネット掲示板の加害者にも立ち向かうことができるのです。

脅迫罪

脅迫罪とは、相手を脅迫した場合に問われる可能性があります。「殺害予告」などは脅迫罪に該当します。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

【引用:刑法 – e-Gov】

脅迫罪は、身体や財産、自由、名誉、親族へ危害を加えるなどを告知して相手を脅迫した場合に問われます。

例えば「殺す」「殴る」「悪事をばらす」などの言動が該当するでしょう。

脅迫罪は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになります。

また、名誉毀損罪や侮辱罪と異なり、親告罪ではないため、被害者による被害届などの提出による申告がなくても、警察は捜査や犯人逮捕に乗り出すことができます。

脅迫罪の例①元参院議員に脅迫行為等で懲役4年求刑

俳優やデザイナーに対して脅迫行為をしたとして罪に問われた元参院議員の暴露系ユーチューバーの男性の公判が2023年2月に行われました。

検察は30人以上の芸能関係者に誹謗中傷を行ったとして、脅迫の常習性を指摘して懲役4年を求刑しました。

この事件では、男性の脅迫に恐怖を感じた俳優とデザイナーの刑事告訴を阻止しようと「タレント生命に致命的ではないか考えろ」「自分の家族にどれだけ迷惑がかかるか考えろ」と脅したようです。

実際に被害を受けた俳優は、CMの打ち切りやファンクラブの会員が退会するなど経済的な損失も受けています。

【参考:ガーシー被告に懲役4年を求刑 綾野剛さんら4人を脅迫の罪、東京地裁 – 産経新聞】

脅迫罪の例②ブログでの脅迫行為で懲役1年6ヶ月執行猶予4年の判決

がん闘病中のタレント、堀ちえみさんに対して「殺す」などと投稿して侮辱や脅迫罪に問われた男性に、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年の判決が下されました。

男性は「仕事が上手くいかずストレス発散のためにやった。どうせ本人には伝わらないと思っていたし、同調してくれる人がいて楽しかった」などと動機を語っていました。

このように匿名であるがゆえに、自分の身分を隠しながら相手を攻撃してストレス発散をするというケースも目立ちます。

侮辱罪の法律改正後であったため、懲役という判決が下され、重い結果だと言えるでしょう。

【参考:堀ちえみへの侮辱脅迫裁判で検察は被告に懲役1年6月を求刑「匿名性を生かして強烈に侮辱した」 – サンスポ】

信用毀損及び業務妨害罪

虚偽の情報を流したり、他人を騙したりすることで他人の信用を毀損した場合、信用毀損罪・業務妨害罪に問われる可能性があります。

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用:刑法 – e-Gov】

信用毀損罪・業務妨害罪は嘘の情報を流すなどして、信用を損なうような行為や業務を妨害する行為を示します。

信用毀損罪・業務妨害罪に問われた場合は、3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科され、また損害賠償金が非常に多額になる傾向があります。

例えば、企業の業務を妨害して損失が出たようなケースですと、会社の損失に応じて損害賠償請求を受ける可能性があるためです。

事例①飲食店名挙げ「コロナ」と書き込み 業務妨害容疑で逮捕

2020年4月、新型コロナウイルス感染者がいるかのような虚偽の情報を流し、飲食店の業務を妨害したとして、山形県警が30代の容疑者を偽計業務妨害の疑いで逮捕したと発表しました。

容疑者は、インターネットの掲示板サイトに飲食店の実名を挙げて「(店が)新型コロナ」などと書き込み、この店の業務を妨害した疑いがあるとされています。

業務妨害系の被害で注意しなければいけないネット掲示板は、爆サイ.comです。

爆サイは、「地域密着型」の掲示板である点が特徴であり、掲示板上で話題が地域別に分類されている仕組みとなっています。

そのことから、スレッドでの話題もローカルで県市町村まで絞った話題が多く、特定の個人や企業、店舗などが掲示板上の話題となりがちです。

このような特性を背景に、爆サイ上では、地域の個人や企業、店舗などへの誹謗中傷と疑われるような投稿が目立ちます。

【参考:飲食店名挙げ「コロナ」と書き込み 業務妨害容疑で逮捕】

事例②掲示板の誹謗中傷が偽計業務妨害に発展

俳優の西田敏行さんは、一般人が作成したブログに悪質な事実無根の情報を掲載されたため、2016年8月に所属事務所が赤坂署に被害届を提出しました。

事務所は、この際ホームページに「刑事、民事の責任追及を進める」などとする告知文を掲示しています。

問題のブログには「西田敏行が違法薬物を使用している」「女性に対し日常的に暴力をふるっている」「海外で現地の女性に大金を支払って暴力を振るっている」などのデマ情報が紹介されており、仕事の打ち合わせが一部延期になるなど、事務所の業務に深刻な実害も生じたということです。

2017年7月、赤坂署は偽計業務妨害容疑で中部地方に住む40~60代の男女3人を書類送検しています。

この事件のポイントは、通常名誉毀損で処理される事案が、事務所業務まで影響が及んだことで業務妨害となった点です。

【参考:西田敏行:デマを広げた男女3人が偽計業務妨害容疑で書類送検】

SNSの誹謗中傷が民法に反するケース

SNSの誹謗中傷が民法に違反すれば、民事上の責任を問われることになります。

ここではプライバシー権の侵害について解説します。

プライバシー権の侵害

プライバシー権の侵害は、これまで説明した犯罪とは異なり、懲役や罰金などの刑事罰は課されず、犯罪者にはなりません。

しかし、損害賠償を支払う対象に該当する可能性があります。

次のような行為がある場合、プライバシー権の侵害が成立する可能性があります。

- 個人情報であること。

- 公開されると被害者が不利益を受ける情報であること。

- 本人以外に告知されていない情報が侵害されていること。

これら3つの要素が全て揃った上で成立します。

プライバシー権の侵害と名誉毀損の主な違いは、名誉毀損の条件が「相手の社会的地位を下げる」という条件がある一方、プライバシーの侵害に関してはそのような条件がない点です。

そのため、本名・住所など社会的地位に直接的無関係がない場合でも、プライバシーの侵害は成立します。

また、プライバシー情報には、本名・住所・電話番号などだけでなく、身体的特徴や前科なども含まれます。

損害賠償金は社会的影響によって異なりますが、一般人は5〜10万円、著名人の場合は50〜1000万円が相場です。

なお、近年社会問題化しているリベンジポルノもプライバシー侵害の一つですが、リベンジポルノに関しては、リベンジポルノ防止法により、懲役や罰金などの刑事罰が課されます。

プライバシー権侵害の具体例

プライバシー権の侵害の一例としては、匿名掲示板に電話番号や住所、勤務先名などの個人情報を書き込まれる「身元バレ」のケースです。

また、「身元バレ」の注意点はプライバシーの侵害が二次被害の引き金になりうる点です。

例えば、5ちゃんねるや爆サイなど匿名掲示板上の企業情報専門スレッドに社員の本名や電話番号などの個人情報が書き込まれることが、第一の被害です。

第二の被害が、書き込みにより、イタズラ電話などを誘発しトラブルになるケースです。

さらに「身元バレ」から発生したイタズラ電話などの実害に、家族や友人が巻き添えになったり、勤務先に誹謗中傷を信じた人からのクレーム電話が来たりするような被害も想定されます。

プライバシー侵害の事例2ちゃんねる動物病院名誉毀損事件

プライバシー侵害によって被害を被った有名な事例が2000年代に発生した動物病院名誉毀損事件です。

損害賠償等請求事件(動物病院名誉毀損事件)は、2000年代はじめに掲示板「2ちゃんねる」に固有名詞が公開され、名誉毀損の被害を受けたとして動物病院側が2ちゃんねる管理人を訴えました。

つまり、病院名が公開され、プライバシーが犯されたことが引き金となり、名誉毀損事件まで発展してしまったのです。

東京地裁は管理人が原告からの削除要請に応じず、当該書き込みを削除しなかったのは違法として400万円の損害賠償と書き込み削除を命じました。

また、その後2ちゃんねる側が判決内容を不服として行った控訴は棄却されています。

裁判年月日 平成14年 6月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平13(ワ)15125号

事件名 損害賠償等請求事件 〔動物病院 対 2ちゃんねる事件・第一審〕

裁判結果 一部認容、一部棄却 上訴等 控訴(後控訴棄却) 文献番号 2002WLJPCA06260005

免責となる場合

免責とは、「罪に問われない」ということを意味します。

例えば、名誉毀損については以下の条件に該当する場合、免責となります。

- 公共の利害に関わるものか

- 公益目的となるものか

- 真実であるかどうか

上の条件に合致する例としては、例えば会社の不正会計を告発する発言や書き込みを行ったケースなどです。

このような発言や書き込みは、公共性、公益性また真実であるとされ免責事項に該当します。

また、真実であるかあきらかになっていない場合であっても、客観性が高い資料に基づいた発言や書き込みは名誉毀損に当たらないとされます。

なお、亡くなった人に対する名誉毀損は内容が虚偽でない場合は名誉毀損に該当しません。

SNSの誹謗中傷の損害賠償金の目安一覧

慰謝料のような損害賠償金は、国に対する償いではなく加害者が被害者に対する償いとして金銭を納める措置です。

こちらは、被害者の精神的苦痛や営業上の損失に対して支払われる賠償金であり、加害者側は「民事責任」を追求されます。

なお、賠償金に関しては、訴訟ではなく示談交渉で事件が解決した場合、目安よりも安い金額に収まる傾向があります。

また、被害者が思い詰めて自殺してしまった場合などは大きく跳ね上がる可能性があるとされています。

誹謗中傷に伴う損害賠償金の目安

| 対象 | 損害賠償金の目安 |

| 名誉毀損(一般人) | 10〜50万円前後 |

| 名誉毀損(事業主) | 50〜100万円前後

|

| 名誉毀損(著名人) | 100〜200万円前後 |

| 侮辱罪 | 10〜50万円前後 |

| 信用毀損・業務妨害(事業主) | 100万円以内 |

| プライバシー侵害(一般人) | 5〜10万円 |

| プライバシー侵害(著名人) | 50〜1000万円 |

こちらはあくまでも目安で、中傷の内容や被害の大きさなどによっても左右されます。

具体的な金額が知りたいという方は、弁護士に相談してみてください。

SNSで誹謗中傷をされた場合の対処法

さて、ここまでの解説で「自分は本当に誹謗中傷の被害者であるのか?」「加害者はどのように処分されるのか?」などがクリアになってきた方が多いのではないのでしょうか?

ここでは、実際に誹謗中傷をされた場合の対処法を解説します。

- 削除請求をする

- 刑事告訴する

- 損害賠償請求をする

削除請求をする

1つ目の対処法は、投稿をSNSの管理者に訴えて削除してもらうことです。

多くのSNSでは投稿の削除や通報等を受け付けていますので、ひどい内容であれば削除請求に応じてもらえる可能性があります。

誹謗中傷の投稿は、放置しておくとさらにSNSで拡散されてしまう恐れがあるため、早めに対応しましょう。

ただし、後述する刑事告訴や損害賠償請求を検討している場合は安易に削除しない方がよいです。

要するに刑事告訴や損害賠償請求の際に、証拠を確保しておかなければ、空振りに終わってしまう可能性があるからです。

そのため、削除請求をする前に、証拠保全をすべきか、相手に責任を問えるかどうかも含めて弁護士に相談するのがおすすめです。

刑事告訴する

2つ目の対処法は、誹謗中傷をした相手を刑事告訴することです。

刑事告訴、要するに刑法に反する犯罪行為であれば、警察に訴えて、相手に刑罰などを科すことを言います。

また、刑事告訴をすることで、相手が逮捕や裁判、前科等がつくことによって、反省をうながすこともできます。

名誉毀損や侮辱罪は「非親告罪」なので、被害者が被害を訴えない限り、殺人事件のように勝手に捜査をしてもらうことはできません。

自分の被害は自分で訴えることが重要です。ただし、刑事告訴をしても裁判になるか、有罪となるかは検察次第です。

警察に確実に動いてほしいのであれば、弁護士に相談しましょう。

損害賠償請求をする

3つ目の対処法は、誹謗中傷をした相手を訴えて損害賠償請求をすることです。

刑事告訴をすることで、相手に罰則を科すことはできますが、相手が示談を持ちかけてお金を払うなどしない限りは、自分が受けた被害に対して慰謝料を払ってもらうことができません。

金銭的に賠償をしてもらいたいのであれば、相手に損害賠償請求をすることになります。

ただし、損害賠償請求をするには加害者を特定する裁判所の手続きが必要になります。

また、時間がかかれば記録が消えてしまう恐れもあり、迅速な対応が重要であるため、弁護士に依頼しましょう。

「裁判をすると公にになる」「大ごとにしたくない」と考える人もいるかもしれません。

しかし、加害者の開示の手続きは、被害者が裁判をする必要はありません。

また、損害賠償請求は、弁護士と加害者だけで交渉をする「示談」という方法もあるので、裁判を避けたい場合も、弁護士に相談してみましょう。

SNSの誹謗中傷被害を相談する際の注意点と相談先

誹謗中傷の事例を見て、「自分に該当する」と思った方は、相談先を探さなければいけません。

ご自身が被った被害に応じて適切な相談先を選択しましょう。

相談先は、被害状況やどれだけ加害者を特定できているかによって変わりますが、ネットで誹謗中傷被害を受けた場合、全ての人に共通する最も重要なポイントが2つあります。

それは、

- 迅速に対応すること。

- 証拠を確実に保管すること。

この2つです。

ここでは、SNSの誹謗中傷の被害を相談する際の注意点と相談先を紹介します。

SNSの誹謗中傷を相談する際の注意点

迅速な対応

1つ目の重要ポイントは、「迅速な対応の必要性」です。

インターネットでは情報の拡散スピードが非常に早く、対応を迅速に行わなければ、情報が広範囲に渡り拡散し、二次的な被害を招く可能性があるからです。

誹謗中傷の事例の一つとして紹介した、動物病院で発生したプライバシー侵害(身元バレ)が、その後名誉毀損事件に発展してしまった例がその代表であるといえます。

証拠の確保

2つ目の重要なポイントは、証拠を確実に保管することです。

特に、インターネットで被害を受けた場合は、誹謗中傷の内容が記載されている証拠となる箇所をスクリーンショットなどで撮影し確実に保管しましょう。

また、証拠を保管する際は、次のポイントを確実に押さえることが重要です。

- 誹謗中傷が自分や自分の関係者(家族や交際人)に向けられていることが確実にわかる証拠を保全する。

- 投稿日や時間を抑えるため、時間が記録されている部分を抑える。

- 誹謗中傷の証拠となりうる箇所の前後の投稿も保管する。

- サイトURLを確実に保管する。

また、証拠は1秒でも早く保管しましょう。

ネット上での誹謗中傷の証拠となるIPアドレスや日時を保管したログなどのデータは、保管期間が有限であり、時間が経つと証拠そのものが消えてしまう可能性があるからです。

事例でも紹介したように、テラスハウスの木村花さんへ悪質な書き込みを行った加害者が書類送検された事件で、加害者を特定できた理由の一つは、生前の木村さんが自らに向けられた誹謗中傷に対する証拠を保管していたからです。

証拠の保管が誹謗中傷対策でいかに重要であるかがわかります。

また、証拠の保管も重要ですが、誹謗中傷被害を受けてしまった場合、インターネットそのものとの付き合い方を変えてみることも重要です。

投稿の削除、犯人の特定などの対策を行いつつ、誹謗中傷を受けてしまったアカウントからの発信を控えたり、SNSとしばらく距離を置いてみましょう。

被害を現状以上に拡大させないようにするためにも、インターネットそのものと距離を置くことは有効であると考えられます。

SNSの誹謗中傷被害の相談先

相談先1)弁護士

誹謗中傷被害を受けた場合は弁護士(法律事務所)に相談しましょう。

弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。

- 加害者を特定するための手続きを行ってくれる

- 加害者の刑事告訴を警察に求めてくれる

- 加害者に対して損害賠償請求をしてもらえる

誹謗中傷に関わる一連の対策(犯人の特定や投稿の削除要請など)は、個人で行うことも可能です。

しかし、個人で対応すると次のようなデメリットがあります。

- ITや法律に関する専門的な知識やノウハウ、また煩雑な書類作成を行う必要がある

- 時間経過による被害の拡大や証拠の消失といった取り返しのつかない事態を招く恐れがある

インターネット分野に強みを持つ弁護士に依頼することで、安心して誹謗中傷に立ち向かうことができ、通常通りの生活を送りながら誹謗中傷被害の処理を進めてもらうことが可能となります。

弁護士を利用する場合のデメリットとして費用面を気にする方も多いかもしれません。

後述する通り、弁護士費用はかかってきてしまいますが、加害者に慰謝料として損害賠償請求を行うことが可能です。

2020年には、“はるかぜちゃん”こと女優の春名風花さんのように長年誹謗中傷に苦しみましたが、多額の示談金を獲得したケースも大きな話題となりました。

春風さんは、10年もの間SNSを中心とした誹謗中傷に苦しめられましたが、Twitterで誹謗中傷を行った人物を民事訴訟と刑事告訴の両面から追い詰め、315万円もの和解金を獲得し事件を解決しています。

【参考:春名風花 中傷相手との苦闘10年…示談成立で「抑止力に」の願い】

相談先2)警察や公的機関

脅迫行為の被害を受け、身の危険を感じた場合などは警察へ相談する方法が適切です。

SNSでの誹謗中傷や脅迫行為については、警察も以前よりは協力する姿勢が増えましたが、まだまだ積極的に動いてもらえないケースもあるでしょう。

インターネット上で起こる犯罪は、法律の整備がまだ未熟であったり、明確な証拠を押さえづらいことが傾向があるからです。

警察では、各都道府県にサイバー犯罪相談窓口を設置しているため、身の危険を感じた場合や、証拠と被害の関連性が明確である場合、下記URLからアクセスして相談することも可能です。

総務省でも違法・有害情報の相談を受け付ける窓口を開設しています。

この窓口は、インターネット上で登録を受け付けており、無料で相談することができるため、誹謗中傷被害を受けた場合の第一段階として、このような窓口を利用するのは有効な手段の一つです。

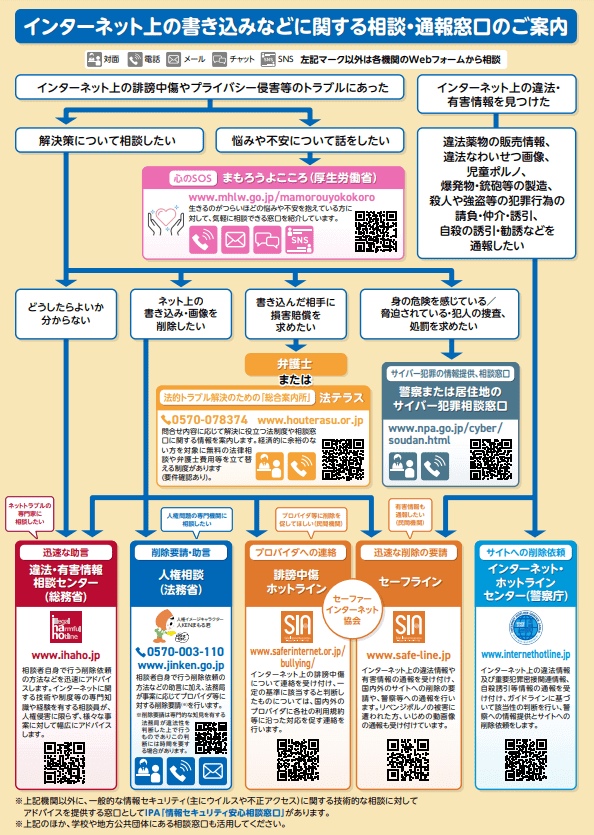

また、ネット上での誹謗中傷被害の増加を受け、法務省は2020年12月に相談窓口を案内するためのフローチャートを公開しました。

このフローチャートは、ユーザーのニーズや緊急度に応じた相談先がひと目でわかるように図式化されており、以下の図はフローチャートの一部を表したものです。

【参考:あなたは大丈夫?SNSでの誹謗中傷 加害者にならないための心がけと被害に遭ったときの対処法とは? – 政府広報オンライン】

相談先3)風評被害対策専門会社

最後に紹介するのは風評被害対策専門会社であり、主に法人が誹謗中傷の事前対策や事後対策に利用する会社です。

法人が誹謗中傷の被害を受けると、風評が既に大規模に拡散され、営業に対するダメージが非常に大きくなるリスクがあります。

専門会社に依頼することで、あらかじめ誹謗中傷の予防策を講じたり、被害拡大の再発防止策を講じたりすることが可能です。

誹謗中傷対策の専門会社では、爆サイなどを中心に自動監視ツール「風評チェッカー」のような24時間監視ツールを用意していたり、不評監視を日額500円のワンコインから請け負うサービスを用意していたりする会社など様々です。

また、サービス範囲は、ネット上の監視、サイトの削除、逆SEO、再発防止策の提案まで多岐に渡ります。

主な誹謗中傷対策を行う専門会社やサービスの問い合わせ先は以下の通りです。

ただし、専門会社による誹謗中傷対策に関するサービスは、内容次第で費用が高額になる可能性があります。

また、弁護士資格を持たない人物や組織が、投稿者の特定や訴訟の手続きなどを代行した場合、非弁行為として罰せられるため、法的な行為は弁護士に依頼している企業を選びましょう。

専門会社を利用する際は、費用面やサービス内容に充分注意しましょう。

また、企業が誹謗中傷の被害者となってしまった場合、専門会社への風評被害の対策はもちろん、企業体制を見直し“書かれない会社”にしていく事が、最大の風評被害対策であり、最も重要です。

誹謗中傷対策で発生する費用と弁護士への依頼

発信者情報開示請求は、時間がかかり、被害者のストレスは相当なものに及ぶことが予想されます。

この章では、発信者情報開示請求の具体的な費用の目安と、弁護士の選び方のポイントについて解説します。

弁護士費用の目安

ここからは、おおよその弁護士費用の目安を解説します。

事件が長期化すればするほど、どうしても費用が高くなる傾向がありますが、価格だけで弁護士を選択する手法は禁物です。

「投稿の削除さえできればよいのか?」「犯人の特定までを望むのか?」「犯人に損害賠償金を請求するのか?」など、自分の状況に合わせた判断を心掛けましょう。

法律相談料

法律相談料は、弁護士や所属事務所によって様々です。

初回のみ無料で相談を受け付け、2回目以降有料という料金設定で対応する事務所などもあります。

相場としては、1回の相談料で5,000〜10,000円程度の事務所が多いようです。

また、面談形式の相談だけでなく、メールやLINEを利用したサポートも併せて行う弁護士もいます。

自分自身の状況にあわせて依頼先を選択する必要があります。

投稿の削除要請を行う場合に費用

誹謗中傷の削除の要請を弁護士を利用して行う場合、削除1件あたりの着手金はおおよそ5万円、削除が成功した場合の着手金も5万円程度が相場とされています。

また削除請求が裁判へ移行してしまった場合、削除1件あたりの着手金は10〜30万円、成功した場合の報酬金も10〜20万円程度の相場であるといわれています。

開示請求費用(投稿者特定)

誹謗中傷の投稿者を特定するために弁護士を利用した場合、1件あたりの着手金はおおよそ20万円程度が相場となります。

また、投稿者の特定に成功した場合、報酬金として1件あたりおおよそ20万円程度が相場であるといわれています。

また、プロバイダによる個人情報開示の通知・確認に投稿者が応じなかった場合、プロバイダに対して訴訟を行うことになります。

その場合の着手金の相場は1件あたり10万円、開示が成功した場合の報酬金は1件あたり20万円程度が相場です。

損害賠償請求を行う場合の費用

損害賠償請求を行い民事訴訟に移行する場合、着手金が20万円程度が相場となり、報酬金は回収した賠償金額の16〜30%が相場となります。

裁判外の交渉によって示談で解決した場合だと着手金は10万円前後、報酬金は示談によって回収した示談金の16〜30%程度が相場であるとされています。

以下の表は誹謗中傷対策を弁護士に依頼した場合のおおよその相場です。

| 着手金 | 報酬金 | |

| 法律相談料 | 無料/〜10,000円 | – |

| 投稿削除費用 | 5万円前後 | 5万円前後 |

| 投稿削除費用(裁判へ移行した場合) | 10〜30万円 | 10〜20万円 |

| 開示請求費用 | 20万円前後 | 20万円前後 |

| 開示請求費用(裁判へ移行した場合) | 10万円前後 | 20万円前後 |

| 損害賠償請求(示談で解決した場合) | 10万円前後 | 示談金の16〜30% |

| 損害賠償請求(裁判へ移行した場合) | 20万円前後 | 賠償金の16〜30% |

弁護士を選ぶポイント

最後に説明するのは、パートナーとなる弁護士の選び方です。

情報開示請求や訴訟などの手続きは、制度上、個人で行うことは可能ですが、専門知識が必要な煩雑な処理や手続きを独力で行うことは事実上非現実的であると言わざるを得ません。

さらに、個人での対策は、弁護士が行うよりも圧倒的に時間がかかるため、事件解決への道もより遠くなります。

一方、弁護士に相談した場合、着手金など金銭的な負担は伴うものの、煩雑な処理や手続きに時間を使う必要はありません。

そして、仮に金銭的負担が多かったとしても、損害賠償請求や示談によってその埋め合わせを図ることが可能です。

1.弁護士へ依頼する前に

一度説明しましたが、弁護士への依頼前に被害者は重要な作業を行う必要があります。

それは証拠の保全です。

また、証拠の保全で重要な点は以下の通りです。

- 誹謗中傷が自分や自分の関係者(家族や交際人)に向けられていることが確実にわかる証拠を保全する。

- 投稿日や時間を抑えるため、時間が記録されている部分を抑える。

- 誹謗中傷の証拠となりうる箇所の前後の投稿も保管する。

- サイトURLを確実に保管する。

2.相談

本格的な見積もりなどの前に一度法律事務所へ相談する必要があります。

インターネットに「インターネット」「誹謗中傷」「弁護士」などのワードを入れて検索し、インターネット関連に強みを持つ弁護士や弁護士事務所を探すのが良い方法です。

無料相談などを提示している弁護士事務所なども多数存在するため、時間帯や地域など自分自身の状況に合った弁護士を探しましょう。

3.見積もり・依頼

費用についての一般的な相場はご紹介した通りですが、弁護士によって費用は様々です。

特に、実績のある弁護士に依頼をする場合などは費用が高くなるケースも考えられます。

いずれにしても1つの弁護士だけでなく、複数の弁護士に相談して、費用や弁護士の人柄含めて比較して、依頼するかどうか判断しましょう。

4.着手

サイトや投稿の削除で誹謗中傷の件を終わらせるのか、訴訟まで移行して刑事告訴まで行うかは個人の希望によります。

裁判まで移行した場合、年単位の時間と多額の費用を費やさなければならない可能性も考えられます。

自分自身の状況や懐事情なども考え担当弁護士とよく相談して解決までの道筋をこの段階で決めていきます。

また、着手金を分割払いできる弁護士事務所もあるため、そのような手段を検討して、コストを分散させるのも一つの方法です。

まとめ

この記事では、誹謗中傷の定義や被害の対策方法、具体的なコストなど、「誹謗中傷」という問題に対しての全容をまとめました。

被害者は、万が一誹謗中傷の被害にあった場合、自分自身のケースや状況を考え適切な対応を行う必要があります。

SNSの誹謗中傷は、拡散のリスクもあるため時間との戦いです。悩んでいる方は、はやめに弁護士に相談しましょう。

【引用:

【引用: 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。